Proposte Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti a Cavour-Associazione Studi Storici Giovanni Giolitti

Strappare

l'ultimo foglio dal blocchetto esaurito del calendario (quelli di una

volta, di carta sottilissima, con il numero stampato in rosso fuoco

come i bordi dei quaderni dalla copertina nera) induce a

riflettere sul tempo andato, che non vuol dire perduto, e su quello

venturo, forato da cabalistici punti interrogativi. Molti esitano a

guardare il primo gennaio 2020. Prevalgono previsioni pessimistiche, ma

sono più umorali dei bilanci truccati di tante banche da tanti anni

agonizzanti (come tutti sapevano) e di industrie condannate a morte

dall’evanescenza (altrettanto nota) dei loro prodotti. L'unica certezza

dinnanzi al cambio dei calendari è che, per i singoli come per le

Istituzioni, “fugit irreparabile tempus”. Tutto passa. Anche gli

imperi apparentemente più tetragoni hanno piedi di argilla. Senza

abbandonarsi all'amaro sarcasmo del “Dialogo di un Venditore di

Almanacchi e di un Passeggere” del realistico Giacomo Leopardi, da lì

conviene partire per una riflessione sull'anno, o meglio, sui decenni

che ci attendono. Per farlo lasciamo tra parentesi che tanti oggi

vivono di informazioni “ad horas” dalle quali dipendono fortune

gigantesche. È il caso delle borse finanziarie, sospinte da stime su

beni ancora da produrre, di risorse da estrarre, di “realtà”

baluginanti su orizzonti che danno per scontato ciò che non lo è

affatto: pace per taluni, devastazioni belliche per altri, catastrofi

naturali per i più cinici, perché sempre dal Male nasce il Bene o, più

prosaicamente, senza scomodare Zoroastro, il futuro è degli idraulici,

degli elettricisti e di chi argina la rapina dei conti in banca per

opera di abili intrusi nei sistemi di sicurezza, sempre più fallaci

(aggettivo oggettivamente inquietante).

Strappare

l'ultimo foglio dal blocchetto esaurito del calendario (quelli di una

volta, di carta sottilissima, con il numero stampato in rosso fuoco

come i bordi dei quaderni dalla copertina nera) induce a

riflettere sul tempo andato, che non vuol dire perduto, e su quello

venturo, forato da cabalistici punti interrogativi. Molti esitano a

guardare il primo gennaio 2020. Prevalgono previsioni pessimistiche, ma

sono più umorali dei bilanci truccati di tante banche da tanti anni

agonizzanti (come tutti sapevano) e di industrie condannate a morte

dall’evanescenza (altrettanto nota) dei loro prodotti. L'unica certezza

dinnanzi al cambio dei calendari è che, per i singoli come per le

Istituzioni, “fugit irreparabile tempus”. Tutto passa. Anche gli

imperi apparentemente più tetragoni hanno piedi di argilla. Senza

abbandonarsi all'amaro sarcasmo del “Dialogo di un Venditore di

Almanacchi e di un Passeggere” del realistico Giacomo Leopardi, da lì

conviene partire per una riflessione sull'anno, o meglio, sui decenni

che ci attendono. Per farlo lasciamo tra parentesi che tanti oggi

vivono di informazioni “ad horas” dalle quali dipendono fortune

gigantesche. È il caso delle borse finanziarie, sospinte da stime su

beni ancora da produrre, di risorse da estrarre, di “realtà”

baluginanti su orizzonti che danno per scontato ciò che non lo è

affatto: pace per taluni, devastazioni belliche per altri, catastrofi

naturali per i più cinici, perché sempre dal Male nasce il Bene o, più

prosaicamente, senza scomodare Zoroastro, il futuro è degli idraulici,

degli elettricisti e di chi argina la rapina dei conti in banca per

opera di abili intrusi nei sistemi di sicurezza, sempre più fallaci

(aggettivo oggettivamente inquietante). Piccoli borghi antichi.

Piccoli borghi antichi. Requiescant in pace...

Requiescant in pace... Quando lo Stato sembrò vacillare.

Quando lo Stato sembrò vacillare. Le fonti per una storia “a parti intere”

Le fonti per una storia “a parti intere” 1919: abolizione dell' “autorizzazione maritale”

1919: abolizione dell' “autorizzazione maritale” L'unico “successo” del socialista Sánchez: la rimozione di Franco

L'unico “successo” del socialista Sánchez: la rimozione di Franco  Alla ricerca dell'eternità

Alla ricerca dell'eternità  I Neet: la putrefazione dell'unità nazionale

I Neet: la putrefazione dell'unità nazionale Lo

scarno “Diario della Casa Militare del Re”, ricostruito per il

1922-1924 su agende del Primo aiutante di campo e carte

dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Quirinale, e l'“Itinerario

generale” dal 1° giugno 1896 al 24 ottobre 1946, manoscritto ad

Alessandria d'Egitto da Vittorio Emanuele III, dicono l'essenziale

delle “opere e giorni” del sovrano che per mezzo secolo resse le sorti

dell'Italia. Tra i pochi fatti di rilievo del settembre-ottobre 1922

spiccano le sue visite agli studi del pittore Giuseppe Augusto Levis (a

Racconigi) e dello scultore Leonardo Bistolfi (a Torino), il viaggio in

Belgio (10-14 ottobre) e il rientro in treno da San Rossore (Pisa) a

Roma, la sera del 27 ottobre, ove il presidente del Consiglio Luigi

Facta gli presentò le dimissioni del governo. Dalle 10.30 dell'indomani

il Re ricevette al Quirinale i presidenti delle Camere (Tittoni e De

Nicola), Cocco Ortu, Orlando, Federzoni, Salandra, De Nava e De Vecchi.

Non vi sono appunti per i tre giorni seguenti, nei quali, fallita

l'ipotesi di un governo Salandra e assenti da Roma Giolitti e Meda,

rappresentanti delle maggiori forze costituzionali, sentiti in via

breve direttamente e indirettamente i portavoce del Paese, il 29 il Re

anticipò l'incarico a Benito Mussolini, che giunse a Roma la mattina

del 30, presentò la lista dei ministri e il 31 si insediò a capo di un

governo di unione costituzionale comprendente fascisti, nazionalisti,

popolari, democratici sociali, giolittiani, Gentile all'Istruzione, il

generale Diaz alla Guerra e l'ammiraglio Thaon di Revel alla Marina. Lo

stesso 31, dopo giorni di attesa sotto la pioggerella autunnale con

poche munizioni da fuoco e da bocca, gli “squadristi” sfilarono per

Roma preceduti dalla banda musicale capitolina e ne partirono con treni

sveltamente allestiti. L'indomani Roma era tranquilla, come d'uso. Il 4

il Re si recò all'Altare della Patria e il 5 partì per San Rossore.

L'Italia aveva un governo, approvato il 17 novembre alla Camera con 306

voti contro 116 e il 27 al Senato, ove ebbe 19 voti contrari su 398

membri. All'opposto di quanto a lungo ripetuto quella coalizione non fu

affatto “subito regime”. La Camera era quella eletta nel maggio 1921

con la regìa di Giolitti. Il Senato contava appena due iscritti al

Partito fascista.

Lo

scarno “Diario della Casa Militare del Re”, ricostruito per il

1922-1924 su agende del Primo aiutante di campo e carte

dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Quirinale, e l'“Itinerario

generale” dal 1° giugno 1896 al 24 ottobre 1946, manoscritto ad

Alessandria d'Egitto da Vittorio Emanuele III, dicono l'essenziale

delle “opere e giorni” del sovrano che per mezzo secolo resse le sorti

dell'Italia. Tra i pochi fatti di rilievo del settembre-ottobre 1922

spiccano le sue visite agli studi del pittore Giuseppe Augusto Levis (a

Racconigi) e dello scultore Leonardo Bistolfi (a Torino), il viaggio in

Belgio (10-14 ottobre) e il rientro in treno da San Rossore (Pisa) a

Roma, la sera del 27 ottobre, ove il presidente del Consiglio Luigi

Facta gli presentò le dimissioni del governo. Dalle 10.30 dell'indomani

il Re ricevette al Quirinale i presidenti delle Camere (Tittoni e De

Nicola), Cocco Ortu, Orlando, Federzoni, Salandra, De Nava e De Vecchi.

Non vi sono appunti per i tre giorni seguenti, nei quali, fallita

l'ipotesi di un governo Salandra e assenti da Roma Giolitti e Meda,

rappresentanti delle maggiori forze costituzionali, sentiti in via

breve direttamente e indirettamente i portavoce del Paese, il 29 il Re

anticipò l'incarico a Benito Mussolini, che giunse a Roma la mattina

del 30, presentò la lista dei ministri e il 31 si insediò a capo di un

governo di unione costituzionale comprendente fascisti, nazionalisti,

popolari, democratici sociali, giolittiani, Gentile all'Istruzione, il

generale Diaz alla Guerra e l'ammiraglio Thaon di Revel alla Marina. Lo

stesso 31, dopo giorni di attesa sotto la pioggerella autunnale con

poche munizioni da fuoco e da bocca, gli “squadristi” sfilarono per

Roma preceduti dalla banda musicale capitolina e ne partirono con treni

sveltamente allestiti. L'indomani Roma era tranquilla, come d'uso. Il 4

il Re si recò all'Altare della Patria e il 5 partì per San Rossore.

L'Italia aveva un governo, approvato il 17 novembre alla Camera con 306

voti contro 116 e il 27 al Senato, ove ebbe 19 voti contrari su 398

membri. All'opposto di quanto a lungo ripetuto quella coalizione non fu

affatto “subito regime”. La Camera era quella eletta nel maggio 1921

con la regìa di Giolitti. Il Senato contava appena due iscritti al

Partito fascista.  Il Vento soffia dove vuole

Il Vento soffia dove vuole  Quando il braidese Giovanni Piumati insegnava italiano a Guglielmo II

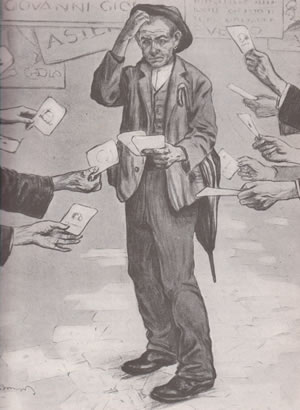

Quando il braidese Giovanni Piumati insegnava italiano a Guglielmo II  Legionari in cerca di un lavoro qualunque

Legionari in cerca di un lavoro qualunque Italia del dopoguerra: solida nella realtà, debole nell'immagine

Italia del dopoguerra: solida nella realtà, debole nell'immagine La funzione storica dei collegi uninominali (1848-1919)

La funzione storica dei collegi uninominali (1848-1919) Le tre Italie e il mito del “sorpasso”

Le tre Italie e il mito del “sorpasso” 13 aprile 1850: quando Cavour fece fischiare una palla...

13 aprile 1850: quando Cavour fece fischiare una palla... I “casi” della Storia

I “casi” della Storia Il “leghista” Guicciardini a lezione da Ferdinando il Cattolico

Il “leghista” Guicciardini a lezione da Ferdinando il Cattolico Guardie e ladri: il gioco d'infanzia tagliato sull'Italia

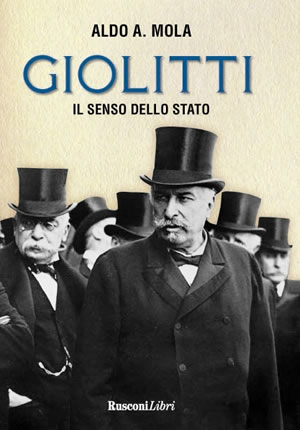

Guardie e ladri: il gioco d'infanzia tagliato sull'Italia Vi

sono parecchie ragioni per ricordare Giovanni Giolitti (Mondovì, 127

ottobre 1842.- Cavour, 17 luglio 1928), massimo statista italiano dalla

proclamazione del Regno d'Italia a oggi. Ne ricordiamo almeno quattro.

(*)

Vi

sono parecchie ragioni per ricordare Giovanni Giolitti (Mondovì, 127

ottobre 1842.- Cavour, 17 luglio 1928), massimo statista italiano dalla

proclamazione del Regno d'Italia a oggi. Ne ricordiamo almeno quattro.

(*) Quando Romano Prodi profetizzò la riscoperta della via Francigena

Quando Romano Prodi profetizzò la riscoperta della via Francigena E

così, alla faccia di Karl Marx, grazie a una leggina senza oneri per lo

Stato, in Italia trionfa il Partito dei Capitalisti. Non è quello di

George Soros, l'ebreo ungherese naturalizzato statunitense che manipola

immense fortune e soggioga governi come fosse Spectre. Non è neppure la

allegra brigata che inventa la nuova libra, spaccia bitcoin, sogna di

stampare nottetempo carta moneta più o meno fasulla e magari i

“mini-bot”, sdrucita sottoveste degli antichi “pagherò”. Questi sono

tardivi imitatori del frammassone settecentesco Giuseppe Balsamo. Noto

come Alessandro conte di Cagliostro, dai muri umidi il “mago” grattava

il bicarbonato per propiziare la digestione dei suoi “clienti” e

incitava i gonzi a soffiare in canne attorno al pentolone nel quale il

piombo sarebbe divenuto oro. Balsamo finì nel caveau di San Leo su

ordine di papa Pio VI e vi morì dopo anni di bastonate e di urla

strazianti.

E

così, alla faccia di Karl Marx, grazie a una leggina senza oneri per lo

Stato, in Italia trionfa il Partito dei Capitalisti. Non è quello di

George Soros, l'ebreo ungherese naturalizzato statunitense che manipola

immense fortune e soggioga governi come fosse Spectre. Non è neppure la

allegra brigata che inventa la nuova libra, spaccia bitcoin, sogna di

stampare nottetempo carta moneta più o meno fasulla e magari i

“mini-bot”, sdrucita sottoveste degli antichi “pagherò”. Questi sono

tardivi imitatori del frammassone settecentesco Giuseppe Balsamo. Noto

come Alessandro conte di Cagliostro, dai muri umidi il “mago” grattava

il bicarbonato per propiziare la digestione dei suoi “clienti” e

incitava i gonzi a soffiare in canne attorno al pentolone nel quale il

piombo sarebbe divenuto oro. Balsamo finì nel caveau di San Leo su

ordine di papa Pio VI e vi morì dopo anni di bastonate e di urla

strazianti.  Benedetto Croce: il rifiuto dello “Stato etico”

Benedetto Croce: il rifiuto dello “Stato etico”  Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando dichiara,

epigrammatico e allusivo, e soprattutto quando osserva, distaccato e

silente, sempre più evoca Carlo Alberto di Savoia, il sovrano che il 4

marzo 1848 promulgò lo Statuto del Regno di Sardegna. Identiche le loro

virtù teologali, Fede, Speranza e Carità. Uguale la compostezza. E quel

velo di arcana mestizia che trapela anche quando il volto sorride a

labbra strette. Entrambi rappresentano il passaggio da uno ad altro

Ordinamento dello Stato. Quello varato da Carlo Alberto durò un secolo.

Il Presidente Mattarella regge il timone della Nave Italia, repubblica

da appena 71 anni. È il nocchiero di cui il Paese ha bisogno, mentre i

venti di tempesta rafforzano. Oggi non sono in discussione un governo,

una maggioranza, poltrone varie. Sotto l'infuriare della tempesta

stridono le funi e gemono i legni dello Stato. Reggeranno? Gli

ufficiali di bordo conoscono la rotta? Ascoltano e capiscono gli ordini

del Condottiero? Di sicuro tanta parte della ciurma alle urne fa

l'“ammuina”, correndo tumultuosa da un capitano a un capo fazione,

tutti “nomi” estranei alla nobile tradizione durata dalle “Vite

Parallele” di Plutarco ai “Rerum Gestarum” di Ammiano Marcellino.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando dichiara,

epigrammatico e allusivo, e soprattutto quando osserva, distaccato e

silente, sempre più evoca Carlo Alberto di Savoia, il sovrano che il 4

marzo 1848 promulgò lo Statuto del Regno di Sardegna. Identiche le loro

virtù teologali, Fede, Speranza e Carità. Uguale la compostezza. E quel

velo di arcana mestizia che trapela anche quando il volto sorride a

labbra strette. Entrambi rappresentano il passaggio da uno ad altro

Ordinamento dello Stato. Quello varato da Carlo Alberto durò un secolo.

Il Presidente Mattarella regge il timone della Nave Italia, repubblica

da appena 71 anni. È il nocchiero di cui il Paese ha bisogno, mentre i

venti di tempesta rafforzano. Oggi non sono in discussione un governo,

una maggioranza, poltrone varie. Sotto l'infuriare della tempesta

stridono le funi e gemono i legni dello Stato. Reggeranno? Gli

ufficiali di bordo conoscono la rotta? Ascoltano e capiscono gli ordini

del Condottiero? Di sicuro tanta parte della ciurma alle urne fa

l'“ammuina”, correndo tumultuosa da un capitano a un capo fazione,

tutti “nomi” estranei alla nobile tradizione durata dalle “Vite

Parallele” di Plutarco ai “Rerum Gestarum” di Ammiano Marcellino.

Ferruccio Fazio neo-sindaco di Garessio

Ferruccio Fazio neo-sindaco di Garessio  Giovane vecchia Europa

Giovane vecchia Europa  Una crisi senza soluzioni?

Una crisi senza soluzioni? Il

mondo contemporaneo invita a riflettere su quello di mezzo millennio

addietro e a interrogarsi sulle prospettive venture. L'attuale è

imperniato su una potenza neo-europea, gli Stati Uniti d'America, in

contrapposizione a una asiatica, la Cina. Gli USA hanno nell'Unione

Europea un alleato politicamente sfrangiato, non sempre affidabile, e

militarmente piatto. Alcuni suoi membri trattano direttamente coi

cinesi accordi economici, quasi che questi non ne implichino altri,

politici e militari, connessi alle diverse e spesso distanti concezioni

dell'uomo e dei suoi diritti. Gli USA si confrontano con un altro

avversario, la Federazione Russa, che, di radici e cultura

indiscutibilmente europea, si pone militarmente come potenza “terza”,

anche se la sua effettiva forza economica e bellica in prospettiva di

lungo periodo appare declinante.

Il

mondo contemporaneo invita a riflettere su quello di mezzo millennio

addietro e a interrogarsi sulle prospettive venture. L'attuale è

imperniato su una potenza neo-europea, gli Stati Uniti d'America, in

contrapposizione a una asiatica, la Cina. Gli USA hanno nell'Unione

Europea un alleato politicamente sfrangiato, non sempre affidabile, e

militarmente piatto. Alcuni suoi membri trattano direttamente coi

cinesi accordi economici, quasi che questi non ne implichino altri,

politici e militari, connessi alle diverse e spesso distanti concezioni

dell'uomo e dei suoi diritti. Gli USA si confrontano con un altro

avversario, la Federazione Russa, che, di radici e cultura

indiscutibilmente europea, si pone militarmente come potenza “terza”,

anche se la sua effettiva forza economica e bellica in prospettiva di

lungo periodo appare declinante.  Stati e lunga durata degli interessi dei cittadini

Stati e lunga durata degli interessi dei cittadini Con la

visita all'Altare della Patria e a Vittorio Veneto, il Milite Ignoto e

la città sacra alla Vittoria del IV novembre 1918, ancora una volta il

Capo dello Stato Sergio Mattarella ha indicato, col linguaggio dei

simboli e dei luoghi memoriali, la parabola della vera storia d'Italia

nel giorno convenzionale della liberazione dalla guerra e dell'inizio

della Ricostruzione. Questa voleva, doveva e dovrebbe essere l'unità

Stato-Nazione e della fratellanza tra i popoli nella giustizia

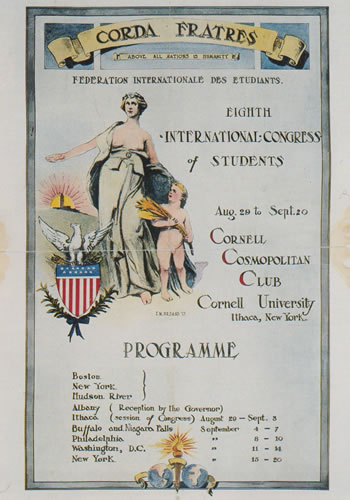

internazionale: “pax in iure gentium”, la divisa della “Corda Fratres”.

A un mese dall’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo il

mònito del Presidente giunge puntuale. Ricorda l'abissale differenza

tra l'Europa attuale, da quasi 75 anni in pace (sia pure “armata”)

dall'Atlantico a Vladivostok, e quella del 1919-1920, gli anni delle

paci sbagliate, o quella del 1945-1946, che videro l'inizio della

guerra fredda, greve e opprimente negli Stati sotto giogo dell'URSS, ma

sempre meglio che sotto le bombe atomiche.

Con la

visita all'Altare della Patria e a Vittorio Veneto, il Milite Ignoto e

la città sacra alla Vittoria del IV novembre 1918, ancora una volta il

Capo dello Stato Sergio Mattarella ha indicato, col linguaggio dei

simboli e dei luoghi memoriali, la parabola della vera storia d'Italia

nel giorno convenzionale della liberazione dalla guerra e dell'inizio

della Ricostruzione. Questa voleva, doveva e dovrebbe essere l'unità

Stato-Nazione e della fratellanza tra i popoli nella giustizia

internazionale: “pax in iure gentium”, la divisa della “Corda Fratres”.

A un mese dall’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo il

mònito del Presidente giunge puntuale. Ricorda l'abissale differenza

tra l'Europa attuale, da quasi 75 anni in pace (sia pure “armata”)

dall'Atlantico a Vladivostok, e quella del 1919-1920, gli anni delle

paci sbagliate, o quella del 1945-1946, che videro l'inizio della

guerra fredda, greve e opprimente negli Stati sotto giogo dell'URSS, ma

sempre meglio che sotto le bombe atomiche.  Una guerra mondiale fa

Una guerra mondiale fa Meglio tardi che mai: il Genocidio degli Armeni denunciato dalla Camera

Meglio tardi che mai: il Genocidio degli Armeni denunciato dalla Camera Nel 70° della NATO il presidente degli USA, suo “socio di maggioranza”,

richiama ruvidamente l'Italia a investire il dovuto per la difesa, come

richiesto dal Trattato. Incontra il consenso del Presidente Mattarella,

capo delle Forze Armate, come lo era il Re, che comandava le forze di

terra e di mare. I “militari” tacciono. I “politici” si voltano da

un'altra parte. Nulla di nuovo sotto il sole italiano. Dall'Unità i

governi hanno sempre speso il meno possibile per lo “strumento

militare”, salvo imporgli imprese al limite dell'impossibile. Crispi

pretese troppo nella prima rovinosa guerra d'Africa (1893-1896),

Giolitti sottovalutò la durata dell'impresa di Libia (1911-1912).

Peggiori furono Salandra e Sonnino che nell'aprile-maggio 1915

gettarono l'Italia nella grande fornace della guerra europea sbagliando

tutte le previsioni. Anch'essi chiesero al Capo di Stato Maggiore,

Luigi Cadorna, di farsi carico di condurre una guerra offensiva, senza

mettergli a disposizione lo stretto necessario: armi, magazzini,

crediti... e, ciò che più conta, una condotta lineare della politica

estera, indispensabile per un Paese che nel conflitto entrò dopo essere

stato per una settimana alleato di tutti, salvo poi denunciare

un'alleanza che durava dal 1882.

Nel 70° della NATO il presidente degli USA, suo “socio di maggioranza”,

richiama ruvidamente l'Italia a investire il dovuto per la difesa, come

richiesto dal Trattato. Incontra il consenso del Presidente Mattarella,

capo delle Forze Armate, come lo era il Re, che comandava le forze di

terra e di mare. I “militari” tacciono. I “politici” si voltano da

un'altra parte. Nulla di nuovo sotto il sole italiano. Dall'Unità i

governi hanno sempre speso il meno possibile per lo “strumento

militare”, salvo imporgli imprese al limite dell'impossibile. Crispi

pretese troppo nella prima rovinosa guerra d'Africa (1893-1896),

Giolitti sottovalutò la durata dell'impresa di Libia (1911-1912).

Peggiori furono Salandra e Sonnino che nell'aprile-maggio 1915

gettarono l'Italia nella grande fornace della guerra europea sbagliando

tutte le previsioni. Anch'essi chiesero al Capo di Stato Maggiore,

Luigi Cadorna, di farsi carico di condurre una guerra offensiva, senza

mettergli a disposizione lo stretto necessario: armi, magazzini,

crediti... e, ciò che più conta, una condotta lineare della politica

estera, indispensabile per un Paese che nel conflitto entrò dopo essere

stato per una settimana alleato di tutti, salvo poi denunciare

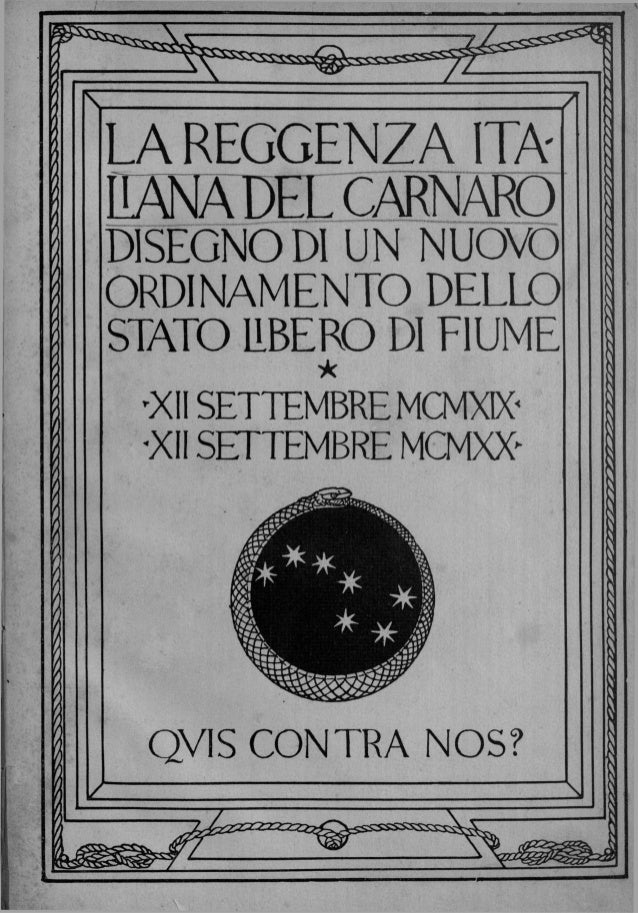

un'alleanza che durava dal 1882.  Fu

il torinese Giacomo Treves, ebreo e massone (1882-1947), l'artefice

segreto della “marcia di Ronchi” capitanata da Gabriele d'Annunzio

nella notte del 12 settembre 1919 per affermare l'italianità di Fiume.

Dall'origine l'“impresa” è al centro di giudizi controversi. “Festa

della rivoluzione” secondo Claudia Salaris; “una delle più buffonesche

italianate della nostra Storia” per Indro Montanelli, che però

(confessò) se avesse avuto vent'anni forse vi si sarebbe divertito.

Già, perché Fiume fu… un fiume in piena, Verbo che si fa Carne, con

volontari, legionari, ammiratori, spregiatori, morti e feriti. E

soprattutto tanti delusi. Com’era stata la Repubblica romana del 1849,

morta proprio quando la sua Assemblea ne approvò la costituzione. A

Fiume il Verbo si fece anche carnascialesco. “Severità e goliardia,

gioco e guerra, amore e violenza”, la “città martire” divenne un'icona

in un Paese dalla memoria labile. Lo scrive Giordano Bruno Guerri in

“Disobbedisco. Fiume 1919-1920” (Mondadori) sulla scorta dell'imponente

Archivio della Fondazione del Vittoriale degli Italiani da lui diretto

(Gardone Riviera, www.vittoriale.it).

Fu

il torinese Giacomo Treves, ebreo e massone (1882-1947), l'artefice

segreto della “marcia di Ronchi” capitanata da Gabriele d'Annunzio

nella notte del 12 settembre 1919 per affermare l'italianità di Fiume.

Dall'origine l'“impresa” è al centro di giudizi controversi. “Festa

della rivoluzione” secondo Claudia Salaris; “una delle più buffonesche

italianate della nostra Storia” per Indro Montanelli, che però

(confessò) se avesse avuto vent'anni forse vi si sarebbe divertito.

Già, perché Fiume fu… un fiume in piena, Verbo che si fa Carne, con

volontari, legionari, ammiratori, spregiatori, morti e feriti. E

soprattutto tanti delusi. Com’era stata la Repubblica romana del 1849,

morta proprio quando la sua Assemblea ne approvò la costituzione. A

Fiume il Verbo si fece anche carnascialesco. “Severità e goliardia,

gioco e guerra, amore e violenza”, la “città martire” divenne un'icona

in un Paese dalla memoria labile. Lo scrive Giordano Bruno Guerri in

“Disobbedisco. Fiume 1919-1920” (Mondadori) sulla scorta dell'imponente

Archivio della Fondazione del Vittoriale degli Italiani da lui diretto

(Gardone Riviera, www.vittoriale.it). Il 1928 in pochi

mesi portò via Armando Diaz (classe 1861), Giovanni Giolitti (1842) e

Luigi Cadorna (1850), tre massimi protagonisti della storia d'Italia:

lo Statista e i due Comandanti Supremi dell'esercito nella Grande

guerra. Diaz non lasciò memorie. Le sue carte sono state studiate e

valorizzate dal generale Luigi Gratton (2001), fiero di essere stato

alfiere del Tricolore al rientro dell'Italia a Trieste nel 1954.

Giolitti pubblicò le Memorie della sua vita nel suo 80° compleanno, il

27 ottobre 1922. Nei sei anni seguenti non aggiunse nulla, né rilasciò

interviste. Ma il 16 marzo 1924, vigilia delle elezioni vinte dal

“listone nazionale” filofascista che candidò Enrico De Nicola a Napoli

e Vittorio Emanuele Orlando in Sicilia, Giolitti deplorò la deriva

precipitosa dalla democrazia liberale di Azeglio, Cavour e Sella al

“partito unico”, sempre con l'avallo della Camera dei deputati, pronuba

dinnanzi al “duce”, che ripetutamente la umiliò con parole sferzanti.

Dal canto suo Cadorna non tenne un “Diario” né pubblicò

“memorie”. Però cent'anni orsono fece di più e di meglio. Nel

1919, vergò la sua opera fondamentale: “La guerra alla fronte italiana

fino all'arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915-9

novembre 1917)”. Non generici “ricordi” personali ma Storia, densa di

documenti e di atti ufficiali. L'opera è la “biografia” dell'Italia

dalla Conflagrazione europea (luglio1914) alla sostituzione di

Cadorna con Armando Diaz a capo dell'Esercito italiano (9 novembre

1917).

Il 1928 in pochi

mesi portò via Armando Diaz (classe 1861), Giovanni Giolitti (1842) e

Luigi Cadorna (1850), tre massimi protagonisti della storia d'Italia:

lo Statista e i due Comandanti Supremi dell'esercito nella Grande

guerra. Diaz non lasciò memorie. Le sue carte sono state studiate e

valorizzate dal generale Luigi Gratton (2001), fiero di essere stato

alfiere del Tricolore al rientro dell'Italia a Trieste nel 1954.

Giolitti pubblicò le Memorie della sua vita nel suo 80° compleanno, il

27 ottobre 1922. Nei sei anni seguenti non aggiunse nulla, né rilasciò

interviste. Ma il 16 marzo 1924, vigilia delle elezioni vinte dal

“listone nazionale” filofascista che candidò Enrico De Nicola a Napoli

e Vittorio Emanuele Orlando in Sicilia, Giolitti deplorò la deriva

precipitosa dalla democrazia liberale di Azeglio, Cavour e Sella al

“partito unico”, sempre con l'avallo della Camera dei deputati, pronuba

dinnanzi al “duce”, che ripetutamente la umiliò con parole sferzanti.

Dal canto suo Cadorna non tenne un “Diario” né pubblicò

“memorie”. Però cent'anni orsono fece di più e di meglio. Nel

1919, vergò la sua opera fondamentale: “La guerra alla fronte italiana

fino all'arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915-9

novembre 1917)”. Non generici “ricordi” personali ma Storia, densa di

documenti e di atti ufficiali. L'opera è la “biografia” dell'Italia

dalla Conflagrazione europea (luglio1914) alla sostituzione di

Cadorna con Armando Diaz a capo dell'Esercito italiano (9 novembre

1917).  Comunione e confessione prima del Gran Consiglio

Comunione e confessione prima del Gran Consiglio Il neo-meridionalismo siculocentrico di Andrea Camilleri...

Il neo-meridionalismo siculocentrico di Andrea Camilleri... Lo Spirito e la Terra tra due mari

Lo Spirito e la Terra tra due mari Geografia e storia della sofferenza umana

Geografia e storia della sofferenza umana Povera e nuda vai, Filosofia: l'Esecutivo allo sbando.

Povera e nuda vai, Filosofia: l'Esecutivo allo sbando. Dalle incomprensioni...

Dalle incomprensioni... Anche se “prigioniero” il papa era sovrano...

Anche se “prigioniero” il papa era sovrano... Le “ingerenze straniere” di cent'anni fa. Il presidente USA Wilson

Le “ingerenze straniere” di cent'anni fa. Il presidente USA Wilson  Un “Contratto di governo” senza capo né coda

Un “Contratto di governo” senza capo né coda  Intuire i secoli dei secoli

Intuire i secoli dei secoli La sacralità della Corona Ferrea

La sacralità della Corona Ferrea I Diritti umani: settantenni di belle speranze

I Diritti umani: settantenni di belle speranze L'attuale confusione dei poteri

L'attuale confusione dei poteri  Solo nei regimi totalitari e fatalmente destinati alla rovina

propria e dei “sudditi” i dittatori cambiano a capriccio i dirigenti

dei comparti apicali di pubblico rilievo. La competenza, infatti, non è

figlia di improvvisazione, di “convinzioni politiche”, ma di studio e

di esperienza. Il “governo”, quali ne siano il “colore” e le ambizioni,

non può prescindere dallo Stato: una piramide gerarchica costruita non

a difesa di privilegi ma a tutela dei diritti e degli interessi

generali permanenti dei cittadini. Si può certo obiettare che da tempo

al vertice delle responsabilità si trovano talora persone inadeguate.

Se però se ne cerca la cagione, si scopre che gli inetti si trovano

dove sono “per nomina ad nutum principis” anziché per concorso

pubblico non manipolato, proprio perché sono frutto della degenerazione

che lentamente ha corroso lo Stato liberale, fondato sulla uguaglianza

dei diritti dinnanzi alle leggi e sulla certificazione delle carriere.

Solo nei regimi totalitari e fatalmente destinati alla rovina

propria e dei “sudditi” i dittatori cambiano a capriccio i dirigenti

dei comparti apicali di pubblico rilievo. La competenza, infatti, non è

figlia di improvvisazione, di “convinzioni politiche”, ma di studio e

di esperienza. Il “governo”, quali ne siano il “colore” e le ambizioni,

non può prescindere dallo Stato: una piramide gerarchica costruita non

a difesa di privilegi ma a tutela dei diritti e degli interessi

generali permanenti dei cittadini. Si può certo obiettare che da tempo

al vertice delle responsabilità si trovano talora persone inadeguate.

Se però se ne cerca la cagione, si scopre che gli inetti si trovano

dove sono “per nomina ad nutum principis” anziché per concorso

pubblico non manipolato, proprio perché sono frutto della degenerazione

che lentamente ha corroso lo Stato liberale, fondato sulla uguaglianza

dei diritti dinnanzi alle leggi e sulla certificazione delle carriere. V'è motivo di riflettere sulla Vittoria del IV novembre 1918. Ancora

una volta il “governo” vaga lontano dalla realtà dei patti vigenti,

dall'Alleanza difensiva di cui l'Italia è componente e dai vincoli

militari e finanziari che essi comportano. Non ha una linea chiara di

politica estera. Farfuglia con inflessioni regionali, senza una chiara

lingua dello Stato d'Italia. Gioca a rimpiattino. Ma la Storia, come la

Geografia, non fa sconti. Non ne ha mai fatti.

V'è motivo di riflettere sulla Vittoria del IV novembre 1918. Ancora

una volta il “governo” vaga lontano dalla realtà dei patti vigenti,

dall'Alleanza difensiva di cui l'Italia è componente e dai vincoli

militari e finanziari che essi comportano. Non ha una linea chiara di

politica estera. Farfuglia con inflessioni regionali, senza una chiara

lingua dello Stato d'Italia. Gioca a rimpiattino. Ma la Storia, come la

Geografia, non fa sconti. Non ne ha mai fatti.  Giovanni Gronchi nel governo Mussolini (1922-1923)

Giovanni Gronchi nel governo Mussolini (1922-1923) Gli italiani non meritano un governo indeciso a tutto

tranne che nel cacciare i migliori uomini di Stato, anche in posizioni

strategiche (ora è la volta dei vertici del Tesoro, se non addirittura

del ministro) e sostituirli con segugi meno competenti. Il regime

incipiente, capeggiato dal “Vis-Conte dimezzato” non ha nulla a che

vedere con tutti quelli del passato, compreso quello di Mussolini. Il

paragone che all'estero fanno tra alcuni tonitruanti ministri attuali e

quelli di un secolo fa si fonda sulla scarsa informazione del nostro

passato. Però, se Oltralpe la vera storia d'Italia è poco nota o viene

addirittura falsata non dipende da chissà quale complotto: è solo la

conseguenza del pluridecennale sottoutilizzo di istituti culturali

dello Stato e del piacere “sadomaso” di elevare a oracoli chi

all'estero ha motivo di narrare l'Italia come sequenza di dittature e

di maschere carnevalesche: il Paese dei Cola di Rienzo, dei Masaniello,

di comici che s'impancano a profeti, circondati da nullità spacciate

come “capi politici”. Basti ricordare quanto incenso la “storiografia”

italiota (soprattutto “di sinistra”) ha bruciato in onore di Denis Mack

Smith. I “sorrisi beffardi ” riservatici dall'estero (tutti ricordano

quelli di Merkel e Sarkozy...) nascono dalla debolezza della nostra

“proposta culturale”, che ancor oggi, nel Centenario della Vittoria,

non dice una parola chiara sull'Italia (unitaria? federalista? sabauda?

borbonica? o addirittura asburgica e papista), confermandosi “a

noleggio” e sempre più scarna e irrilevante. Basti, a conferma, il

silenzio che quest'anno ha avvolto il Venti Settembre e fa

temere il peggio per il 150° anniversario di Porta Pia.

Gli italiani non meritano un governo indeciso a tutto

tranne che nel cacciare i migliori uomini di Stato, anche in posizioni

strategiche (ora è la volta dei vertici del Tesoro, se non addirittura

del ministro) e sostituirli con segugi meno competenti. Il regime

incipiente, capeggiato dal “Vis-Conte dimezzato” non ha nulla a che

vedere con tutti quelli del passato, compreso quello di Mussolini. Il

paragone che all'estero fanno tra alcuni tonitruanti ministri attuali e

quelli di un secolo fa si fonda sulla scarsa informazione del nostro

passato. Però, se Oltralpe la vera storia d'Italia è poco nota o viene

addirittura falsata non dipende da chissà quale complotto: è solo la

conseguenza del pluridecennale sottoutilizzo di istituti culturali

dello Stato e del piacere “sadomaso” di elevare a oracoli chi

all'estero ha motivo di narrare l'Italia come sequenza di dittature e

di maschere carnevalesche: il Paese dei Cola di Rienzo, dei Masaniello,

di comici che s'impancano a profeti, circondati da nullità spacciate

come “capi politici”. Basti ricordare quanto incenso la “storiografia”

italiota (soprattutto “di sinistra”) ha bruciato in onore di Denis Mack

Smith. I “sorrisi beffardi ” riservatici dall'estero (tutti ricordano

quelli di Merkel e Sarkozy...) nascono dalla debolezza della nostra

“proposta culturale”, che ancor oggi, nel Centenario della Vittoria,

non dice una parola chiara sull'Italia (unitaria? federalista? sabauda?

borbonica? o addirittura asburgica e papista), confermandosi “a

noleggio” e sempre più scarna e irrilevante. Basti, a conferma, il

silenzio che quest'anno ha avvolto il Venti Settembre e fa

temere il peggio per il 150° anniversario di Porta Pia.  Vivano la lince e un “carbonaro” del 1821!

Vivano la lince e un “carbonaro” del 1821! Una crisi che arriva da lontano

Una crisi che arriva da lontano Lo Stato d'Italia regge sull'equilibrio dei poteri istituzionali

apicali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. La

magistratura non è un potere ma un ordine. La Corte costituzionale è

organo di garanzia. I pilastri, dunque, sono tre. Se uno si inclina,

deforma il triangolo costituzionale da equilatero in scaleno, con tutte

le possibili conseguenze, sino al possibile crollo del regime. È quanto

sta accadendo. Il silenzio del Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, non potrà durare a lungo dinnanzi al rischio che il governo

trascini lo Stato stesso nel proprio prevedibile collasso. In gioco non

c'è il cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento”, con tutte

le sue contraddizioni, reticenze, promesse e violazioni patenti della

Costituzione. Codesto Contratto, va ricordato, non ha alcuna valenza

pubblica, erga omnes: è l'intesa tra due forze politico-parlamentari,

geneticamente diverse e incompatibili e quindi da un'unione

infeconda, destinata a durare come tante altre in passato.

Lo Stato d'Italia regge sull'equilibrio dei poteri istituzionali

apicali: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo. La

magistratura non è un potere ma un ordine. La Corte costituzionale è

organo di garanzia. I pilastri, dunque, sono tre. Se uno si inclina,

deforma il triangolo costituzionale da equilatero in scaleno, con tutte

le possibili conseguenze, sino al possibile crollo del regime. È quanto

sta accadendo. Il silenzio del Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, non potrà durare a lungo dinnanzi al rischio che il governo

trascini lo Stato stesso nel proprio prevedibile collasso. In gioco non

c'è il cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento”, con tutte

le sue contraddizioni, reticenze, promesse e violazioni patenti della

Costituzione. Codesto Contratto, va ricordato, non ha alcuna valenza

pubblica, erga omnes: è l'intesa tra due forze politico-parlamentari,

geneticamente diverse e incompatibili e quindi da un'unione

infeconda, destinata a durare come tante altre in passato.  Il 28 agosto 1944 la principessa Mafalda di Savoia (“Muti”,

in famiglia), consorte di Filippo Landgravio d'Assia, morì dopo una

tardiva amputazione del braccio sinistro, ustionato sino all'osso,

per fermare la cancrena generata dagli spezzoni di bombe

anglo-americane che l'avevano ferita. L'intervento ebbe luogo

nell'ambulatorio improvvisato nel postribolo del campo di

concentramento di Buchenwald. Il 24 precedente migliaia di fortezze

volanti partite da basi remote bombardarono a tappeto le Officine

Gustloff e i dintorni. Churchill, in visita a Napoli, voleva dare una

lezione alla Germania, già piegata dalla sconfitta inflittale dai

sovietici a Kursk. Nessuno immaginava che al bordo del campo vivesse la

figlia di Vittorio Emanuele III, catturata a Roma il 22 settembre 1943

per ordine di Hitler e lì detenuta dal 8 ottobre. “Povera foglia

frale...” la Principessa lasciò la vita terrena.

Il 28 agosto 1944 la principessa Mafalda di Savoia (“Muti”,

in famiglia), consorte di Filippo Landgravio d'Assia, morì dopo una

tardiva amputazione del braccio sinistro, ustionato sino all'osso,

per fermare la cancrena generata dagli spezzoni di bombe

anglo-americane che l'avevano ferita. L'intervento ebbe luogo

nell'ambulatorio improvvisato nel postribolo del campo di

concentramento di Buchenwald. Il 24 precedente migliaia di fortezze

volanti partite da basi remote bombardarono a tappeto le Officine

Gustloff e i dintorni. Churchill, in visita a Napoli, voleva dare una

lezione alla Germania, già piegata dalla sconfitta inflittale dai

sovietici a Kursk. Nessuno immaginava che al bordo del campo vivesse la

figlia di Vittorio Emanuele III, catturata a Roma il 22 settembre 1943

per ordine di Hitler e lì detenuta dal 8 ottobre. “Povera foglia

frale...” la Principessa lasciò la vita terrena. Con Rescritto pubblicato il 1° agosto 2018 negli Acta Apostolicae

Sedis e nell'“Osservatore Romano”, papa Francesco ha mutato il titolo

n. 2667 del Catechismo della chiesa cattolica. La modifica risale

all'udienza concessa l'11 maggio scorso al prefetto della Congregazione

per la dottrina della fede, Luis Ladaria, sempre in perfetta sintonia

con il pontefice. Il Catechismo pubblicato nel 1992 da papa Giovanni

Paolo II raccomandava alle “autorità” di impiegare “mezzi incruenti per

difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine

pubblico e la sicurezza delle persone”, sempre che risultassero

“sufficienti”. Diversamente si passava alle “vie di fatto”. Il nuovo

titolo 2267 insegna che “il ricorso alla pena di morte da parte della

legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta

adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche

se estremo, per la tutela del bene comune”, ma oggi “è sempre più viva

la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”,

neanche dopo aver commesso i crimini peggiori. Inoltre si è diffusa una

nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello

Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più

efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo

stesso tempo, “non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di

redimersi”, come accadrebbe se venissero giustiziati. Le carceri di

massima sicurezza non sono invenzioni recenti. Per capirlo, basta

visitare il “pozzetto” del forte di San Leo nel quale venne gettato il

conte di Cagliostro. Forse aiutato a morire a bastonate, ne uscì

cadavere e della sua salma si perse ogni traccia.

Con Rescritto pubblicato il 1° agosto 2018 negli Acta Apostolicae

Sedis e nell'“Osservatore Romano”, papa Francesco ha mutato il titolo

n. 2667 del Catechismo della chiesa cattolica. La modifica risale

all'udienza concessa l'11 maggio scorso al prefetto della Congregazione

per la dottrina della fede, Luis Ladaria, sempre in perfetta sintonia

con il pontefice. Il Catechismo pubblicato nel 1992 da papa Giovanni

Paolo II raccomandava alle “autorità” di impiegare “mezzi incruenti per

difendere le vite umane dall'aggressore e per proteggere l'ordine

pubblico e la sicurezza delle persone”, sempre che risultassero

“sufficienti”. Diversamente si passava alle “vie di fatto”. Il nuovo

titolo 2267 insegna che “il ricorso alla pena di morte da parte della

legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta

adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche

se estremo, per la tutela del bene comune”, ma oggi “è sempre più viva

la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta”,

neanche dopo aver commesso i crimini peggiori. Inoltre si è diffusa una

nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello

Stato. Infine sono stati messi a punto sistemi di detenzione più

efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo

stesso tempo, “non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di

redimersi”, come accadrebbe se venissero giustiziati. Le carceri di

massima sicurezza non sono invenzioni recenti. Per capirlo, basta

visitare il “pozzetto” del forte di San Leo nel quale venne gettato il

conte di Cagliostro. Forse aiutato a morire a bastonate, ne uscì

cadavere e della sua salma si perse ogni traccia.  Trecento

anni fa col Trattato di Londra del 2 agosto 1718 Vittorio Amedeo II,

duca di Savoia (1666-1732), fu riconosciuto Re di Sardegna, in cambio

della rinuncia alla corona di Sicilia, conferitagli con la pace di

Utrecht del 1713 e poi riconfermata con quella di Rastadt del 1714, a

conclusione della guerra di successione sul trono di Spagna. Venne così

ribadita la vocazione mediterranea della Casa di Savoia, iniziata con

l'annessione di Nizza. Il ripiegamento dalla Trinacria alla Sardegna

costituì una svolta per il re, per il Vecchio Piemonte e per l'intera

storia d'Italia, tanto più che, all'epoca, la Corsica era ancora sotto

dominio del genovese Banco di San Giorgio di Genova, una tra le mete

più agognate dai sovrani sabaudi. Lo stesso Vittorio Amedeo II, prima

di rassegnarsi al baratto (tutto in perdita) tra l'Isola del Sole e la

“petrosa” terra dei nuraghi aveva tentato di ottenere il ducato di

Parma e la Toscana col titolo di Re di Liguria. Per cogliere

l'importanza della svolta del 1718-1720, quando il sovrano prese

possesso effettivo della Sardegna, giova un panorama sintetico della

sua personalità e dei tempi procellosi nei quali visse.

Trecento

anni fa col Trattato di Londra del 2 agosto 1718 Vittorio Amedeo II,

duca di Savoia (1666-1732), fu riconosciuto Re di Sardegna, in cambio

della rinuncia alla corona di Sicilia, conferitagli con la pace di

Utrecht del 1713 e poi riconfermata con quella di Rastadt del 1714, a

conclusione della guerra di successione sul trono di Spagna. Venne così

ribadita la vocazione mediterranea della Casa di Savoia, iniziata con

l'annessione di Nizza. Il ripiegamento dalla Trinacria alla Sardegna

costituì una svolta per il re, per il Vecchio Piemonte e per l'intera

storia d'Italia, tanto più che, all'epoca, la Corsica era ancora sotto

dominio del genovese Banco di San Giorgio di Genova, una tra le mete

più agognate dai sovrani sabaudi. Lo stesso Vittorio Amedeo II, prima

di rassegnarsi al baratto (tutto in perdita) tra l'Isola del Sole e la

“petrosa” terra dei nuraghi aveva tentato di ottenere il ducato di

Parma e la Toscana col titolo di Re di Liguria. Per cogliere

l'importanza della svolta del 1718-1720, quando il sovrano prese

possesso effettivo della Sardegna, giova un panorama sintetico della

sua personalità e dei tempi procellosi nei quali visse.  Il 15 luglio 1938 “Il

Giornale d'Italia”, quotidiano romano da tempo asservito al regime di

partito unico, pubblicò il Manifesto degli scienziati sulla razza,

firmato il giorno prima, anniversario della Rivoluzione francese che

il 27 settembre 1791 aveva abolito ogni discriminazione degli

ebrei. Poco dopo il segretario del Partito Nazionale Fascista,

Achille Starace, vent'anni prima inutilmente iniziato alla loggia “La

Vedetta d'Italia”, aggiunse un elenco di “studiosi fascisti, docenti

nelle Università italiane” aderenti al “Manifesto” sotto l'egida di

Dino Alfieri, titolare del Min-cul-pop: abbreviazione dal suono

involontariamente goliardico della Cultura Popolare. Tra i firmatari

(alcuni fanatici, molti vanesi, taluni, come Sabato Visco, dal doppio

tuffo carpiato nel lago profondo di contraddizioni ancestrali) Nicola

Pende, studioso di vaglia, smentì di aver sottoscritto quello che,

anche a chi avesse gli occhi foderati di antisemitismo, risulta un

cumulo di castronerie.

Il 15 luglio 1938 “Il

Giornale d'Italia”, quotidiano romano da tempo asservito al regime di

partito unico, pubblicò il Manifesto degli scienziati sulla razza,

firmato il giorno prima, anniversario della Rivoluzione francese che

il 27 settembre 1791 aveva abolito ogni discriminazione degli

ebrei. Poco dopo il segretario del Partito Nazionale Fascista,

Achille Starace, vent'anni prima inutilmente iniziato alla loggia “La

Vedetta d'Italia”, aggiunse un elenco di “studiosi fascisti, docenti

nelle Università italiane” aderenti al “Manifesto” sotto l'egida di

Dino Alfieri, titolare del Min-cul-pop: abbreviazione dal suono

involontariamente goliardico della Cultura Popolare. Tra i firmatari

(alcuni fanatici, molti vanesi, taluni, come Sabato Visco, dal doppio

tuffo carpiato nel lago profondo di contraddizioni ancestrali) Nicola

Pende, studioso di vaglia, smentì di aver sottoscritto quello che,

anche a chi avesse gli occhi foderati di antisemitismo, risulta un

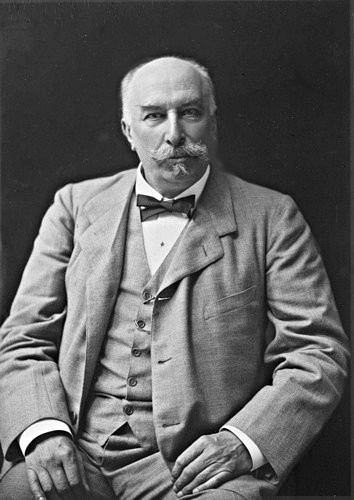

cumulo di castronerie. A 90 anni dalla morte (Cavour, 17

luglio 1928) Giovanni Giolitti rimane lo Statista eminente della Nuova

Italia. Il trascorrere del tempo lo rende anzi sempre più

paradigmatico. Di famiglia borghese, orfano di padre a un anno, crebbe

vegliato dalla madre, Enrichetta Plochiù, e dai suoi quattro fratelli

che, scapoli, investirono sulla sua formazione e sulla sua ascesa al

servizio dello Stato, impersonato dal Re, Carlo Alberto di

Savoia-Carignano (1831-1849). Due degli zii di “Gioanin” erano

magistrati (Melchior e Luigi); un terzo, Alessandro, venne promosso

generale per il valore mostrato nella battaglia di San Martino (21

giugno 1859); il quarto, Giuseppe, medico, fu ripetutamente eletto

deputato di Cavour al Parlamento subalpino dal 1848. Melchior, di ampie

vedute liberali, fu azionista del giornale di Camillo Cavour, “Il

Risorgimento”.

A 90 anni dalla morte (Cavour, 17

luglio 1928) Giovanni Giolitti rimane lo Statista eminente della Nuova

Italia. Il trascorrere del tempo lo rende anzi sempre più

paradigmatico. Di famiglia borghese, orfano di padre a un anno, crebbe

vegliato dalla madre, Enrichetta Plochiù, e dai suoi quattro fratelli

che, scapoli, investirono sulla sua formazione e sulla sua ascesa al

servizio dello Stato, impersonato dal Re, Carlo Alberto di

Savoia-Carignano (1831-1849). Due degli zii di “Gioanin” erano

magistrati (Melchior e Luigi); un terzo, Alessandro, venne promosso

generale per il valore mostrato nella battaglia di San Martino (21

giugno 1859); il quarto, Giuseppe, medico, fu ripetutamente eletto

deputato di Cavour al Parlamento subalpino dal 1848. Melchior, di ampie

vedute liberali, fu azionista del giornale di Camillo Cavour, “Il

Risorgimento”.  La “Lettera” del principe

Amedeo di Savoia, capo della Real Casa di Savoia e duca di Aosta, al

Corriere della Sera (“Aiutare l'Africa con passione. L'esempio del Duca

degli Abruzzi”, 26 giugno 2018, pag.24), invita a riflettere sulla

concezione e sulla percezione degli spazi afro-asiatici da parte della

Nuova Italia, da anni eluse a cospetto della incalzante irruzione di

milioni di “africani” e di “asiatici” sulle coste settentrionali del

Mediterraneo. Il tema, vastissimo e aggrovigliato, richiede

un'esposizione in prospettiva storica, con riferimento ineludibile ad

alcuni capisaldi della Costituzione vigente. Con l'articolo 2 “la

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...”.

A differenza degli articoli successivi, come rilevò anche

Marcello Pera, esso non si riferisce ai “cittadini italiani” ma all'

“uomo”. D'altronde, la Carta venne scritta e discussa nel 1946-47 e

datata Roma 27 dicembre 1947, dopo l'approvazione dello Statuto

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), aperto dall'enunciazione

di capisaldi etici di valore planetario. Essa entrò in vigore il 1°

gennaio 1948, l'anno nel quale “una tantum” l'Assemblea

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si radunò a Parigi per

approvare la Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo.

La “Lettera” del principe

Amedeo di Savoia, capo della Real Casa di Savoia e duca di Aosta, al

Corriere della Sera (“Aiutare l'Africa con passione. L'esempio del Duca

degli Abruzzi”, 26 giugno 2018, pag.24), invita a riflettere sulla

concezione e sulla percezione degli spazi afro-asiatici da parte della

Nuova Italia, da anni eluse a cospetto della incalzante irruzione di

milioni di “africani” e di “asiatici” sulle coste settentrionali del

Mediterraneo. Il tema, vastissimo e aggrovigliato, richiede

un'esposizione in prospettiva storica, con riferimento ineludibile ad

alcuni capisaldi della Costituzione vigente. Con l'articolo 2 “la

Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...”.

A differenza degli articoli successivi, come rilevò anche

Marcello Pera, esso non si riferisce ai “cittadini italiani” ma all'

“uomo”. D'altronde, la Carta venne scritta e discussa nel 1946-47 e

datata Roma 27 dicembre 1947, dopo l'approvazione dello Statuto

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), aperto dall'enunciazione

di capisaldi etici di valore planetario. Essa entrò in vigore il 1°

gennaio 1948, l'anno nel quale “una tantum” l'Assemblea

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite si radunò a Parigi per

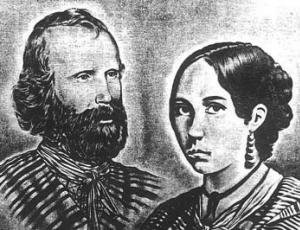

approvare la Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo. Torna Anita Garibaldi e ci ricorda che

l'Italia nacque patria della libertà, vessillo di Due Mondi in lento

cammino verso il “Sol dell'Avvenire”: diritti civili, parità di genere,

emancipazione dalla superstizione e dallo sfruttamento dei deboli,

rispetto delle Istituzioni non per feticismo ma perché sono patrimonio

comune dei cittadini. Il Risorgimento italiano fu non solo un esempio

ma un modello planetario. Una Profezia che per interpreti ebbe voci

universali, come l'Alessandro Manzoni di Le Pentecoste e Giuseppe

Verdi, che nel Nabucco elevò gli Ebrei a simbolo della Redenzione di

tutte le genti.

Torna Anita Garibaldi e ci ricorda che

l'Italia nacque patria della libertà, vessillo di Due Mondi in lento

cammino verso il “Sol dell'Avvenire”: diritti civili, parità di genere,

emancipazione dalla superstizione e dallo sfruttamento dei deboli,

rispetto delle Istituzioni non per feticismo ma perché sono patrimonio

comune dei cittadini. Il Risorgimento italiano fu non solo un esempio

ma un modello planetario. Una Profezia che per interpreti ebbe voci

universali, come l'Alessandro Manzoni di Le Pentecoste e Giuseppe

Verdi, che nel Nabucco elevò gli Ebrei a simbolo della Redenzione di

tutte le genti.  Le crisi odierne sono piccola cosa

rispetto a quelle di un secolo addietro. L'Europa e il mondo intero

erano col fucile sempre al piede. Altrettanto valeva per l'Italia, nel

maggio 1898 percorsa da moti insurrezionali divampati tra la Toscana e

la solitamente quieta Lombardia. A Pavia una manifestazione studentesca

fu repressa dai militari. Cadde ucciso anche il figlio di Giuseppe

Mussi, alto dignitario del Oriente Italiano, futuro senatore del regno.

A Milano andò peggio. Vi venne proclamato lo stato d'assedio. Il

generale Fiorenzo Bava Beccaris, fossanese, usò il pugno di ferro e

applicò il codice penale militare. Non esitò a chiudere associazioni

sospette e ad arrestare deputati dell'opposizione: repubblicani,

radicali, il socialista Filippo Turati e don Davide Albertario,

capofila della Democrazia cristiana, aspramente antiliberale, con punte

di antisemitismo fanatico. Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, da

quattro settimane alla guida del suo quarto governo in soli due anni,

con cambi continui di ministri nelle posizioni chiave, finalmente uscì

di scena. Dopo due ministri siciliani, lui e Francesco Crispi, travolto

nel marzo 1896 dalla rovinosa sconfitta inflitta al corpo italiano da

parte del negus d'Etiopia Menelik presso Adua, al governo

tornarono uomini dell'antico regno di Sardegna: il generale savoiardo

Luigi Girolamo Pelloux (due ministeri in due anni, 1898-1900) e

Giuseppe Saracco, di Bistagno (1900-1901), tuttora in attesa di una

biografia scientifica.

Le crisi odierne sono piccola cosa

rispetto a quelle di un secolo addietro. L'Europa e il mondo intero

erano col fucile sempre al piede. Altrettanto valeva per l'Italia, nel

maggio 1898 percorsa da moti insurrezionali divampati tra la Toscana e

la solitamente quieta Lombardia. A Pavia una manifestazione studentesca

fu repressa dai militari. Cadde ucciso anche il figlio di Giuseppe

Mussi, alto dignitario del Oriente Italiano, futuro senatore del regno.

A Milano andò peggio. Vi venne proclamato lo stato d'assedio. Il

generale Fiorenzo Bava Beccaris, fossanese, usò il pugno di ferro e

applicò il codice penale militare. Non esitò a chiudere associazioni

sospette e ad arrestare deputati dell'opposizione: repubblicani,

radicali, il socialista Filippo Turati e don Davide Albertario,

capofila della Democrazia cristiana, aspramente antiliberale, con punte

di antisemitismo fanatico. Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, da

quattro settimane alla guida del suo quarto governo in soli due anni,

con cambi continui di ministri nelle posizioni chiave, finalmente uscì

di scena. Dopo due ministri siciliani, lui e Francesco Crispi, travolto

nel marzo 1896 dalla rovinosa sconfitta inflitta al corpo italiano da

parte del negus d'Etiopia Menelik presso Adua, al governo

tornarono uomini dell'antico regno di Sardegna: il generale savoiardo

Luigi Girolamo Pelloux (due ministeri in due anni, 1898-1900) e

Giuseppe Saracco, di Bistagno (1900-1901), tuttora in attesa di una

biografia scientifica. Il “plebiscito” indetto da Di Maio e da

Salvini sul “Contratto per il governo del cambiamento” è un affare

loro, senza rilievo istituzionale. Il Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, non ha motivo di conferire alcun valore a una

pappolata dai contenuti cangianti, sottoscritto fra dubbi e riserve

mentali dai vertici scamiciati di Movimento 5 Stelle e Lega. Se

mai dovesse prenderla in considerazione, la dovrebbe affidare al vaglio

di costituzionalità. E lì comincerebbero i sette dolori, perché il

“Contratto” tutto è tranne che una proposta politica di ampio respiro.

È un pateracchio.

Il “plebiscito” indetto da Di Maio e da

Salvini sul “Contratto per il governo del cambiamento” è un affare

loro, senza rilievo istituzionale. Il Presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, non ha motivo di conferire alcun valore a una

pappolata dai contenuti cangianti, sottoscritto fra dubbi e riserve

mentali dai vertici scamiciati di Movimento 5 Stelle e Lega. Se

mai dovesse prenderla in considerazione, la dovrebbe affidare al vaglio

di costituzionalità. E lì comincerebbero i sette dolori, perché il

“Contratto” tutto è tranne che una proposta politica di ampio respiro.

È un pateracchio. Alberto II Grimaldi, principe di Monaco, dal

2 maggio è cittadino onorario dei cinque comuni dell'Unione Montana

Alpi del Mare: Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.

Il sindaco di quest'ultimo comune, Giacomo Luigi Gaiotti, ha fatto da

capofila e da regista della complessa iniziativa, perseguita col

riserbo necessario per evitare che qualche grullo parlante guastasse la

festa, coronata da partecipe successo per le molte lezioni che se ne

traggono. Anzitutto, ribadire il legame tra i due versanti delle Alpi

può sembrare ovvio, ma nei fatti non lo è. Diciamo le cose come sono:

la costa da Genova a Nizza venne pensata come un continuum solo dopo

l'annessione della Superba da parte del regno di Sardegna, restaurato

nel 1814. Vittorio Emanuele I (1814-1821) e il manipolo di patrizi e

borghesi genovesi che scommisero sull'unità operosa tra Liguria e

Piemonte ripartirono da Augusto, quando l'Italia nord-occidentale

contava due regioni: la IX, “Liguria” (dal litorale alla destra del

Po), e l'XI “ Transpadania” (dalla sinistra del fiume al crinale

alpino). Lo Stato sabaudo da cinque secoli comprendeva la contea di

Nizza, perché così insegna la geografia: l'Italia non finisce a

Ventimiglia o a Roccabruna ma al Varo, a Nizza.

Alberto II Grimaldi, principe di Monaco, dal

2 maggio è cittadino onorario dei cinque comuni dell'Unione Montana

Alpi del Mare: Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri.

Il sindaco di quest'ultimo comune, Giacomo Luigi Gaiotti, ha fatto da

capofila e da regista della complessa iniziativa, perseguita col

riserbo necessario per evitare che qualche grullo parlante guastasse la

festa, coronata da partecipe successo per le molte lezioni che se ne

traggono. Anzitutto, ribadire il legame tra i due versanti delle Alpi

può sembrare ovvio, ma nei fatti non lo è. Diciamo le cose come sono:

la costa da Genova a Nizza venne pensata come un continuum solo dopo

l'annessione della Superba da parte del regno di Sardegna, restaurato

nel 1814. Vittorio Emanuele I (1814-1821) e il manipolo di patrizi e

borghesi genovesi che scommisero sull'unità operosa tra Liguria e

Piemonte ripartirono da Augusto, quando l'Italia nord-occidentale

contava due regioni: la IX, “Liguria” (dal litorale alla destra del

Po), e l'XI “ Transpadania” (dalla sinistra del fiume al crinale

alpino). Lo Stato sabaudo da cinque secoli comprendeva la contea di

Nizza, perché così insegna la geografia: l'Italia non finisce a

Ventimiglia o a Roccabruna ma al Varo, a Nizza.